ネットゼロ排出の実施方法とは? 政府の推進策は?

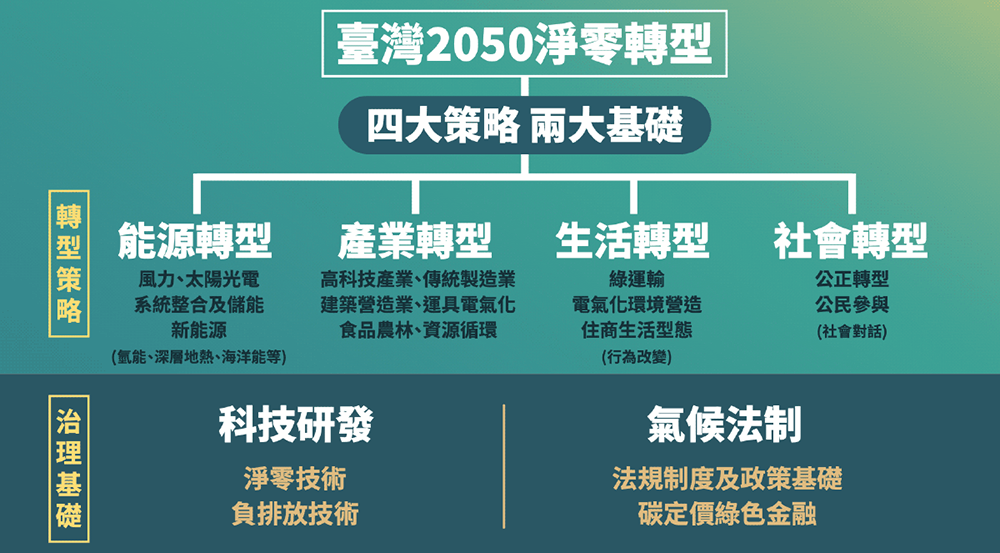

質問集|ネットゼロ排出の実施方法とは? 政府の推進策は?カーボンネットゼロに向けて、政府は4つの転換戦略を提案しています。それぞれ、エネルギー転換、産業転換、ライフスタイル転換、社会転換です。

2050年カーボンネットゼロの具体的な計画は?

4つの戦略と2つの基盤

カーボンネットゼロに向けて、政府は4つの転換戦略を提案しています。それぞれ、エネルギー転換、産業転換、ライフスタイル転換、社会転換です。

エネルギー転換: カーボン排出に最も大きな影響を与えるエネルギー転換には、風力発電や太陽光発電などのクリーンエネルギーの活用が含まれます。再生可能エネルギーの導入拡大、新エネルギー(水素エネルギー、深層地熱、海洋エネルギーなど)の開発、システム統合によるエネルギー貯蔵、電力網の高度化、電力市場の拡大が進められます。再生可能エネルギーの導入を促進し、自給率を向上させることで、輸入エネルギー依存リスクを低減し、国際エネルギー市場の変動や価格の影響を最小限に抑えます。

産業転換:

各種産業(ハイテク産業、伝統的製造業、建設業、運輸、スマート農業、資源循環など)を対象に、大規模ユーザーからISO50001管理を導入し、設備効率の向上を図ります。

1. グリーンエネルギーの導入を推進し、国内のグリーン産業およびサプライチェーンの発展を促進する。

2. 産業界がグローバルな環境基準を満たせるよう支援し、ICT技術と融合してより効率的で低炭素、スマートな製造プロセスを確立する。

3. 先端技術の開発を進め、国内の優位技術を商業化し、グローバルなネットゼロ転換のビジネスチャンスを狙う。

ライフスタイル転換:

グリーンライフを実現するための計画を推進し、カーボンフットプリントの削減目標を設定します。環境に優しい商品、食器、地産地消、食品ロス削減、カーボンラベルなどを推進し、低炭素輸送手段の普及、公共交通の充実、歩行環境の整備、カーシェアリングなどの施策を導入します。グリーンラベル、エネルギー効率の高い設備、グリーン建築を推奨し、指針を策定して一般市民の意識向上と行動変容を促進します。

食・衣・住・移動の各面からライフスタイルの変革を推進し、低炭素生活の定着を目指します。また、企業の低炭素型ビジネスモデル構築を促し、グリーンライフ産業の発展を促進します。

社会転換:

市民・社会との対話を積極的に進め、法改正や関連法規の整備を行い、エネルギー管理の制度強化を推進します。学校や業界団体を通じて推進し、専門人材の育成と認定制度の確立を進めます。エネルギー管理の拡大、地方自治体の省エネ政策の強化、民間の参加を促します。電力使用状況の可視化、省エネ報奨制度の導入、GWO基礎および高度トレーニングの提供などの施策を展開し、公正な移行と市民の参加を促進します。

これらの転換は、2つの主要なガバナンス基盤の上に成り立っています。

技術研究開発: ネットゼロ技術、負の排出技術の開発。

気候法制度: 法律・政策の枠組み、カーボンプライシング、グリーンファイナンスの導入。

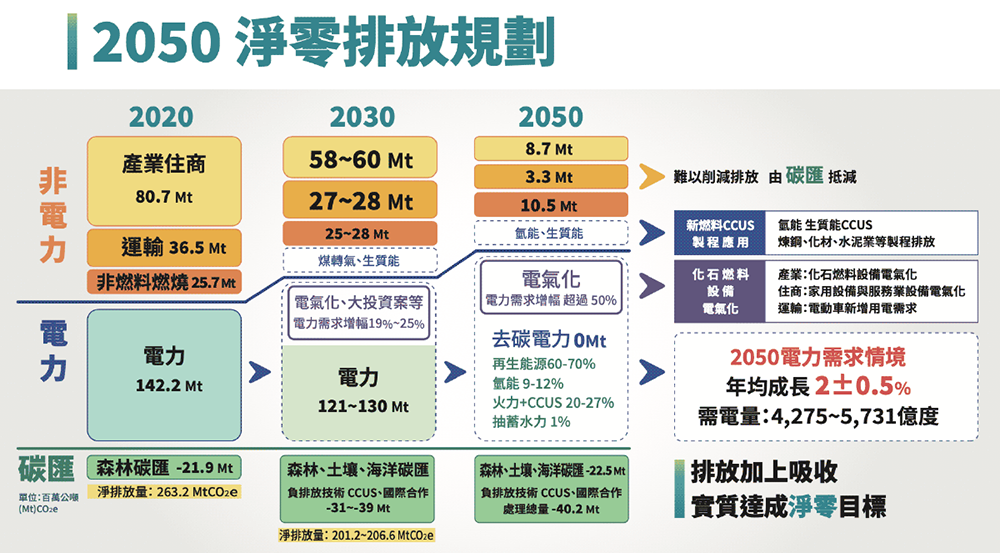

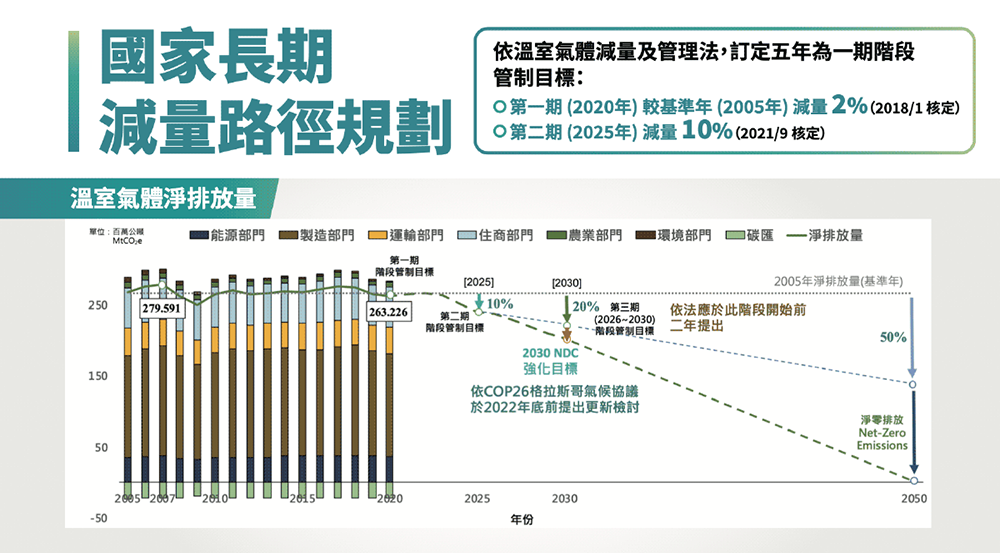

カーボン削減計画

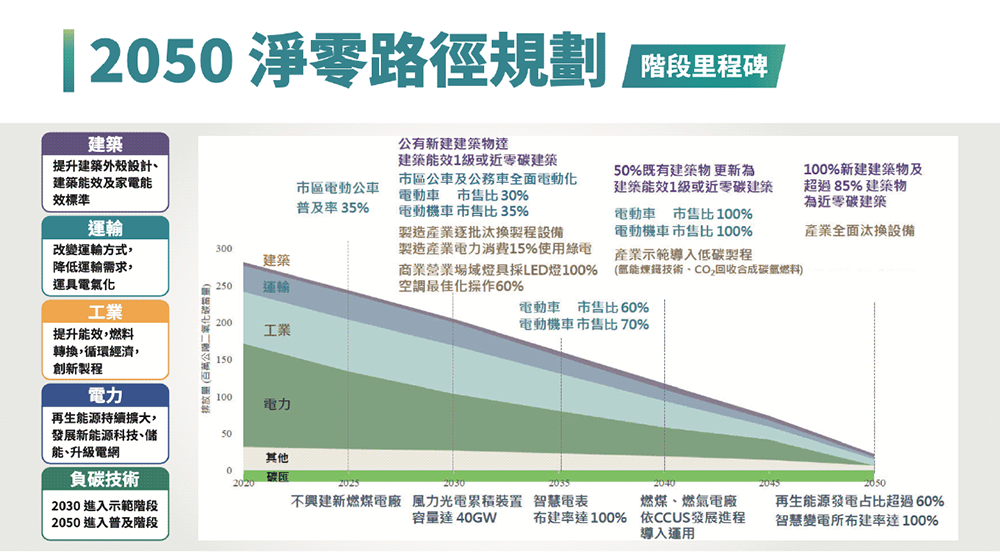

政府が提案する12の主要戦略は以下の通りです: 風力発電 / 太陽光発電、水素エネルギー、先進エネルギー、電力システムとエネルギー貯蔵、省エネルギー、炭素回収・利用・貯留(CCUS)、電動化と脱炭素化、資源循環ゼロ廃棄、自然炭素吸収、ネットゼログリーンライフ、グリーンファイナンス、公正な移行。

- 風力発電と太陽光発電: 風力発電と太陽光発電を再生可能エネルギーの主力とする。

- 水素エネルギー: 水素エネルギーをネットゼロの主要選択肢とし、産業のゼロカーボン製造プロセス、輸送、発電の無炭素燃料として活用。

- 先進エネルギー: 地熱と海洋エネルギーを重点分野とし、さらにバイオマスエネルギーの活用を拡大。139年までに8〜14GWの先進エネルギー設備容量を計画。

- 電力システムとエネルギー貯蔵: 分散型電力網の推進、電力網の強靭性向上、電力網のデジタル化と操作の柔軟性向上により、電力網の対応能力を向上。

- 省エネルギー: 既存技術の活用拡大によりエネルギー利用効率を向上させ、同時に革新的な省エネルギー技術を開発し、先進技術を段階的に導入。

- 炭素回収・利用・貯留(CCUS): 産業およびエネルギー施設からのCO₂排出を削減するため、炭素回収・利用・貯留技術を導入し、国内の炭素貯留可能地域を開発し、安全性検証プロジェクトを展開。

- 電動化と脱炭素化: 電気自動車関連産業を発展させ、エネルギー貯蔵、充電インフラ、建築物の充電安全などの技術開発とインフラ整備を統合。

- 資源循環ゼロ廃棄: 製品の源流削減を強化し、グリーンデザインとグリーン消費を促進。廃棄物の資源化を推進し、廃棄物ゼロの持続可能な資源循環型社会を構築。

- 自然炭素吸収: 植林および関連管理を実施し、大気中のCO₂濃度を低減。また、負の炭素農法、海洋生息地、動植物保護技術を構築し、生物多様性を保護。

- ネットゼログリーンライフ: 「ネットゼログリーンライフ」を推進し、シェアリングビジネスモデル、持続可能な消費モデルを推進し、市民との対話を通じて合意形成を図り、持続可能で低炭素なライフスタイルを確立。

- グリーンファイナンス: 金融市場の力を活用し、企業のネットゼロ転換と気候変動対応を促進し、グリーンおよび持続可能な分野への資金投入を推進。

- 公正な移行: 「誰一人取り残さない」ことを目標とし、ネットゼロ転換の過程で政策目標のバランス、公平な社会分配、利害関係の包摂性を追求。

カーボンネットゼロとカーボンフットプリント

ネットゼロ排出とは、特定の活動やシステムにおいて発生する温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを指します。 これには、排出削減、再生可能エネルギーの活用、炭素回収・貯留(CCS)技術、およびカーボンオフセットの実施が含まれます。

ネットゼロ排出の目標は、気候変動への影響を抑えるために温室効果ガスの排出を削減し、気候ニュートラルを達成することです。 ESG問題に関心のある企業にとって、これらの図はすでにおなじみのものでしょう。 これらの図を通じて、今後の市場動向、技術開発の方向性、企業の将来計画などを理解することができます。

カーボンフットプリントの対象業界

電力、鉄鋼、石油化学、セメント、半導体、ディスプレイ産業が主要な排出源とされています。 環境保護署の温室効果ガス情報プラットフォームの分析によると、287の排出源のうち、直接排出量は合計で2.23億トンに達し、国内排出量の78.25%を占めています。 業界別に見ると、電力産業の排出量が最大で、約1.22億トン(総排出量の54.97%)に達しています。 次いで鉄鋼業が続きます。 現在、国内の中小企業は150万社以上あり、そのうち約15万社が中小規模の製造業、さらに約70万社が卸売・小売業です。 国内のカーボン削減計画では、製造業だけでなく、他の産業、商業、サービス業など、より多くの分野での協力が求められています。

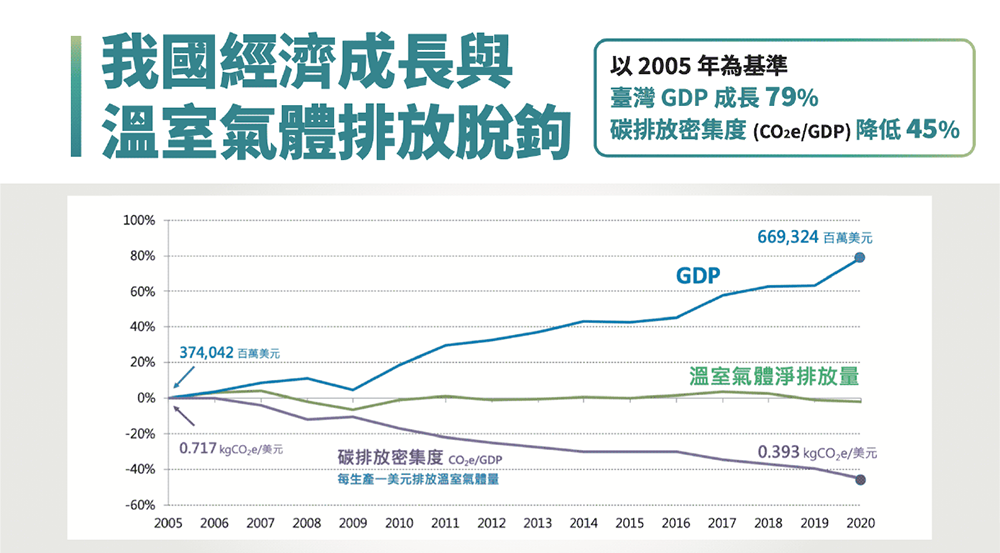

経済成長と温室効果ガス排出のデカップリング

経済成長と二酸化炭素(CO₂)排出の関係は、しばしば「カーボン拡散」として説明されます。つまり、経済が成長するにつれて、CO₂排出も増加するという考え方です。特に、工業化と都市化を進める新興国にとっては、このプロセスで大量のエネルギーを消費し、それが主に化石燃料に依存しているため、重要な課題となっています。 しかし、これには別の視点もあります。技術の進歩は新たな解決策を提供してくれます。たとえば、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが普及し、従来の化石燃料を一部置き換えています。また、電気自動車などの低排出型の移動手段も人気が高まっています。これらの技術革新により、経済成長とCO₂排出を切り離すことが可能になりつつあります。 政府の政策も重要な役割を果たします。炭素価格の導入、省エネ基準、クリーンエネルギーへの補助金などを通じて、企業や個人の行動を促し、カーボンフットプリントを削減できます。例えば、一部の国ではすでに炭素排出権取引市場を設け、企業の排出削減を促進しています。これらの政策はCO₂削減を推進するだけでなく、グリーンテクノロジーや環境産業の成長を促し、経済の持続可能な転換を後押しする役割も果たします。

一般的な考え方では、経済成長がCO₂排出や地球温暖化の主な要因と見なされがちです。しかし、統計データを見ると、経済成長とCO₂排出は必ずしも正の相関関係にあるわけではありません。政府が脱炭素の考え方を普及させ、持続的な推進を行うことで、地球環境に新たな展望をもたらすことができます。

経済成長とCO₂排出のデカップリングを実現するためには、私たち全員の協力が必要です。政府、企業、社会全体がそれぞれの役割を果たすことが求められます。技術革新、政策の導入、社会全体の意識向上を通じて、持続可能な発展の目標を達成し、次世代により良い地球環境を残すことができます。

出典:国家発展委員会、行政院

省エネと炭素削減を同時に管理?

EMS スマート電力管理システム

企業はますます、自社の製造プロセスでカーボンニュートラルや排出削減目標を達成することが求められ、持続可能な発展を支援する努力が求められています。

効果的な電力管理は、持続可能な生産目標を実現するための重要な要素です。